通天閣の理髪店

ああ、そうか。これは『あわて床屋』なんだな、と突然気付く。

それでも全部思い出した訳ではない。

「♪チョッキン・チョッキン・チョッキンナー♪」の部分だけ。

あれ?どうやって始まるんだっけ、目の前の母に訊くほどだ。

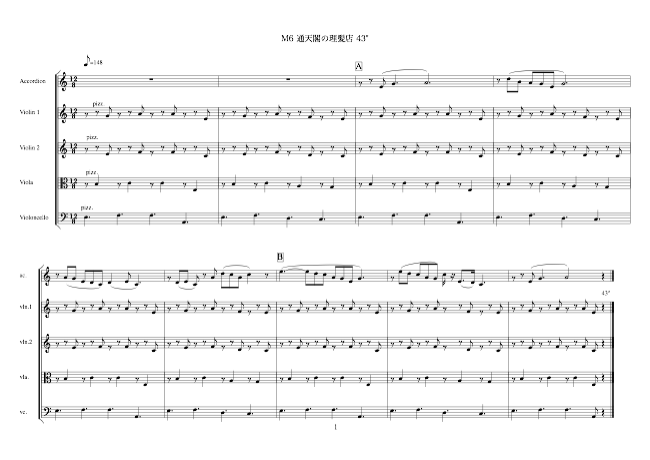

『東京voice』のM6のことである。

声変わり障害を持つマサル、二十歳の主人公が回想する場面。今は東京の大学に通っているが、出身は大阪。大阪は通天閣。実家は通天閣の理髪店だ。

父を思い出しているのである。亡くなった、父のこと。

「ここに音楽付けて下さい。M6です。」

いつもの鼻にかかった声は佐々木さん、中学生日記からのディレクターさんだ。

通天閣。行ったことないけど、東京下町みたいなとこなんじゃないか、と私は思ってる。前時代的、昭和中期の匂いがする。経済成長が大衆の暮らし振りと同期していた、ある意味「幸せな時代」の象徴、通天閣。そして床屋とは、そんな大衆が確かに存在していた証なんじゃないか。

子供相手の多い仕事柄、散髪屋の父は素人芸を身につけている。手品や腹話術。店にはカッチャンというあやつり人形まで用意されている。

「マサルノコエハ、フクワジュツノ、ニンギョウミタイヤナー。エエンカ、イマノママ、コエガワリセエヘンデモ。」

おどけた父がカッチャンで、すなわち人形の声色で、マサルに話しかける。思春期を過ぎても変わらない自分の声が本人は嫌でたまらないのに。

しかし、そんな父も今はいない。

「じゃあ楽器編成、アコーディオンでも入れときましょうか。」

打ち合わせの続きだ。

M6を軸にして全体を捉えようとした、と後になった今からはそう解釈もできる。腹話術、手品、床屋、通天閣。それら物語のパーツがアコーディオン、あの日曜お昼の番組『NHKのど自慢』を呼び『昭和中前期歌謡』を引き寄せたんじゃなかったか。

「でもスガヤさん、今の二十歳ってもう、平成生まれなんですよ....」

癖のある眼鏡を外し、ちっちゃな眼(まなこ)をぐるっとさせて、悪戯っぽくそう言って笑う佐々木さん。確かにもう、昭和は遠い。

それでもアコーディオンを編成に入れた。そしてM6を書いた。劇版でも私は「Mナンバー」だけにしておかない。演奏家とイメージを共有する為にもあえて題名を付けておく。『通天閣の理髪店』。M6の曲名だ。

そのM6、作ってる最中は全く意識にないのだが、楽譜を仕上げ、スタジオでの録音を済ませ、スピーカーを通して聞くと何だろう、何か聞いたことあると自分で思う。それが何の曲か指せないのだけど。

調性、メロディーのはっきりした音楽は所詮何かに似る。音階、機能和声、有限な機構から紡ぎ出されるに過ぎないのが音楽だから、まぁ当たり前だ。出会ったことの無い、全く新しい旋律など、もし聞いたとしてもそれは旋律と認識できないものだろう。「聞いたことの無い音楽なぞ存在しない」のである。作り手の問題としては、何かに似せようと目論んだかどうかが問われる。私は「○○風にして下さい」と具体的な曲を挙げて発注されると仕事し辛い。それは「パクる」しかないからだ。パクった場合、目的は適うが、どこかその音楽は淀んでいる気がする。生きていないのだ。道義的問題でなく、まず、似せようとしたものは偽物にしかならない。

はて。偽物?じゃ、本物なんて、あるんか......?

この疑問は「憑依なんて、あるのか?」に等しい。

如何わしい「とり憑き」。

巫女は嘘を付くことも可能なのだ。

イタコが演技しているその演技をどう考えるか、それに等しい。

結局、不明。問うべき事柄ではない。論理的証明不能な事項.....

「ああ、あわて床屋に似てるんだな、今思った....ね?そう思わない?あれ?どうやって始まるんだっけ、最初の下り思い出せないなぁ、♪チョッキン・チョッキン・チョッキンなー♪になる前、どんな風に始まるんだっけ?」

TDを済ませ家に戻り、就寝前の母親に聞かせてる。珍しいことだ。いや、多分初めてそんなことをするのだ。

カナエサンがいた頃はよく、録音し終えたばかりの新曲を彼女相手に聞かせたものだ。パート譜作成を彼女がやっていたこともあるし、短い作業時間の中で集中して仕事に没頭するため神経過敏になる私、つまらぬ事で家族にキツイ態度をしてる事もあるのだ。だから、その反省もあって、こんな風になったよと、せめて結果を共有させ帳尻を合わせたいのである、きっと。

母が『あわて床屋』を口ずさむ。

でもファンヒーターのゴーゴーいう音が煩くて、よく聞こえない。久しぶりに聞く母の歌声。それは、か細すぎた。

一夜明け、犬の散歩で公園を歩いていると、その『あわて床屋』の冒頭旋律がすらすらと引き出されてくる。

♪ミソー・ラー♪

♪ドラミ・ソー・ラー♪

やっぱり『通天閣の理髪店』は『あわて床屋』を引っ張ってきてたんだ。

意識してなかったけど、無自覚で「選んでいた」のである。

リズム、ハーモニー、メロディー。

音楽にはこれら、明確なこれらの要素が必須である、という態度をとらないよう心掛けている。

それでも、そうした明確なリズム、ハーモニー、メロディーで構成されるもの、西洋近代音楽たる調性音楽をやはり好いている私もしっかりいる。劇版という形態でしか今はそういう音楽を書かないけれど、やっぱり「うた」は楽しい。ギターをじゃらんとかき鳴らし熱唱するSongと同じよう、私も「うたって」いるんだと自覚してる。

(音楽が、どうして脳内に快楽物質をにじみ出させるのか、実はよく分からない。)

そして調性音楽など、もう反復に過ぎなくて、新たな発見なんて期待できないものだと分かっている。分かっているけど、そこに没頭する。旋律やリズムの妙味に出会い、持てる技術の粋を投入する。結果、ああ、やっぱ、なんかに似てんな、とニヒルな態度で終わるにしても.....

音楽を呼び寄せる自身の内側の機構、その問題と捉えると、ちょっと面白くなってくる。「何故そのメロディーを引き寄せたか」の因子みたいなもの。

『あわて床屋』を無自覚に選択していたワタシは、「知ってるけど忘れたもの、消すに消せず残っているもの」、そう、残滓ですね、残滓。その残滓が、眠っているさなか夢の中に顕れてしまうかのように、起きながら、そういう状態を通過していたんじゃないか。

そういう意味でも、リズム、ハーモニー、メロディーによって成立する調性音楽とは「作者が作り出すもの」ではなく予め存在した、さんざん聞かされ、いやでも身に染み込んでいるシンタックスそのものであり、すなわち、元来残滓になりやすきモノなんじゃないかと思うわけで、その辺が調性音楽のオカシサ(魅力、ないし不思議)だと言える。

シニフィアン(「言葉の音声面」という定義においての)。

「言葉の響き」と言い換えてもいいかもしれない。(いや、正しくないか....)

言葉が響いて、勝手に「響いて」、律動を伴ってしまって、ナニカ*を引き寄せる。

ツー・テン・カク

リハツ・テン

テ・ジ・ナ

フクワ・ジュツ

『通天閣の理髪店』が『あわて床屋』に類似すると気付いたのは、母を相手にしていた偶然もあるのだと思う。母を通して父を呼び起こしたのだと思う。

懐かしいこの歌は、多分父が教えてくれたのだ。

*「ナニカ」とは「ベツノモノ」である。それはそれそのものではない別の、任意のもののこと。

--------------------

sent from WILLCOM 03

2010 12月20日

2010 12/20

その後詳しく調べると、『あわて床屋』の旋律は「♪ソミソラー♪」で始まるのだった。上記中の「♪ミソーラー♪」自体が間違えている、思い違いなのである。

勘違が誘発になっていること自体、興味深い。

いずれにせよ『通天閣の理髪店』が『あわて床屋』に類似することに変わりはない。

2010 12/27