2007年9月29日

夜中、明かりを点けず真っ暗な部屋にカナエサンと二人きりでいた。昔住んだアパートの部屋ではない。古い旅館の一室かもしれないが、木造校舎の雰囲気が一番近いかもしれない。その二階の隅にある部屋に二人で寝ていたのだろう。一階には売店があると思っている。和菓子を買いに部屋を出る。

和菓子を売る売店で待たされている。客は私達だけだが、カナエサンが勘定を済ますのに時間が掛かっている。小銭を捜しているのか、おつりの受け取りに手間取っているのか、私はその所為で苛ついている。空の魔法瓶を二階から持ってきていた。何でそんな邪魔になる物をわざわざ持って来たのか後悔している。購入したあんこの団子を持っていたし、その魔法瓶を脇に抱え、更に熱いお茶の入った紙コップを片手に持って、手が塞がっている。それで余計苛立つのである。

老舗なのだろうか。店内は古臭く、薄暗い。畳敷きで座布団を出されていたような気もする。落ち着いた、地味な感じの中年女性が応対している。時代がかったガラスケースの中に、淋しげに団子やおはぎが陳列されていた。品数はそんなに無いのである。

お茶が一人分足りないまま店を出る。

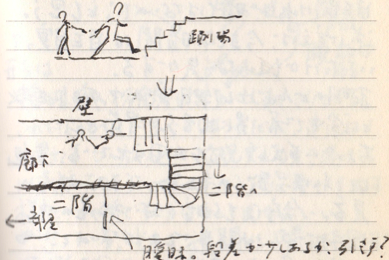

真っ暗な廊下を手探りで戻ってゆく。身体を右側に開いている。壁伝いに左手を壁に沿わせ、そして右手はカナエサンの腕を掴んで先導していく。二階へ上がる階段があると知っているようで、躓かないように慎重に片足を出す。最初の一段目は注意深く左足を摺り足で前へ出した。

暗闇の中、五段ほど登ると踊り場に出る。この平らな踊り場で緊張が解れる。だがまたすぐ次の階段が始まると知っているので、意識的に気を引き締め、いつでも段差に備えられるよう身体を構えていた。摺り足で、探りを入れながら慎重に段を捜す。踊り場は正方形のようで、平らなまま壁に当たり、そのまま右へ直角に曲がって次の階段が現れる。そのまま真っ直ぐ階段を五段ほど上がると、今度は階段自体が右へ曲がり、また真っ直ぐになると二三段で二階へと出た。

二階の廊下へ上がりきると、とても瞼が重い。眠くて仕方がない、という感じである。だが辺りはもう明るくなり始めている。未明の、どんよりくぐもった寂しい明るさではあるが。瞼が重たいだけで、ちゃんと目を開ければそんなに暗くはないのだ、とも思う。そもそも今までの暗闇は目を瞑っていただけかもしれない気がし始める。

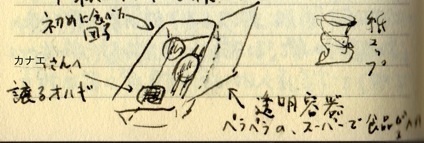

未明から朝にかけてのはっきりとしない明るさの中、部屋へ戻る廊下の途中でちんぴら風の若い男と出会う。年端のいかないその男はだらしなく浴衣の前をはだけて、カナエサンの顔を覗き込むような仕草を繰り返し、ちょっかいを出してくる。カナエサンを困らせて喜んでいるのである。私はその男に構わず、無視するよう彼女の手を取り部屋へと急ぐ。部屋へ戻った頃にはもう暗くはなかった。買ってきた菓子を二人で食べようとしている。菓子は薄いぺらぺらな透き通った容器に入っている。輪ゴムで閉じてあったが、輪ゴムを外すと素材の反発力でカパッと開いてしまう。餡子の付いた団子が一つあったので、それを先に一口で食べてしまった。お茶を飲もうとしたが、握ってぺしゃんこになった紙コップには一滴もお茶など入っていなかった。

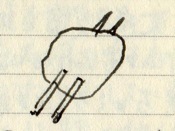

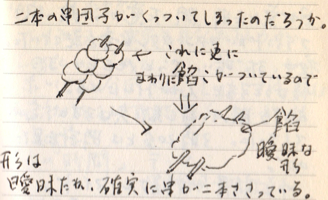

私は続けて串団子を食べようとした。餡子のかかった串団子が二本。ところがこの二本がくっついてしまっている。餡にくるまった団子は扁平な餡子の塊にしか見えず、そこから串が二本、平行に突き出ているのが分かる。ところが私は串に構わず、その大きいはずの串団子をそのままさっと口に放り込んでしまうのだ。魚の骨を出す要領で、舌で仕分けして串だけ出せばいい、と迂闊に噛んだりせず、注意深く口の中で団子を転がす。だがあったはずの串が無く安心する。取り越し苦労だったのだと思う。

残り最後の一つはオハギだ。それを「食べていいよ。」とカナエサンに言っている。

関連

階段:完全五度